木村館(郡山市西田町)

磐越自動車道、郡山東ICの南東の山、比高40mの古館山が城址である。

城の本郭には木村神社が建ち、南側国道288号沿いの池の下集落から登る道があり、車で神社直下の曲輪まで行くことができる。

右の写真は東から見た城址主郭部である。ちょうどこの山の裏を磐越道が走り、写真左側に郡山東ICがある。

磐越道建設に係り、山の北側部分で発掘調査が行われ、平場や建物跡、土塁、堀、石垣といった遺構が発見されている。

石垣は13箇所で確認され、特に石垣で造りで、櫓や門が付帯する枡形が見つかり、注目されている。

遺物としては、陶磁器類や砥石、石臼などが見つかっている。

陶磁器類は新旧2つの時期があることが確認され、古い時期のものは築城したこの地の小領主、木村越中守の時期のものと考えられるという。

天正11年(1583)、木村氏は三春城の田村清顕によって滅ぼされ、この時に娘の「鶴姫」が阿武隈川に入水、後にこの場所を「つるこ淵」又は「七日淵」と呼ぶようになったとの悲しい伝説も残る。

その後、城主は田村氏の家臣橋本刑部となる。 |

|

|

新しい時期の遺物は田村氏時代のものという。田村氏に攻略された後、城は大幅に拡張され、石垣もこのころ築かれたものと推定される。

三春城の西3㎞に位置しており、西を守る拠点城郭としての拡張であろう。

天正14年(1586)田村清顕が没後は、田村氏は伊達政宗に乗っ取られた形となり、伊達氏の仙道制覇の拠点に使われたと思われる。

山上の主郭は中央の鞍部を境に東西2つに分かれ、弧を描いたような形であり、東側のピークに木村神社が建つ。

境内は30m×20m程度の広さで、北側に展望台が建っている。

その南側には段状に曲輪が存在する。この曲輪100mほどあり、周囲に3段ほどの帯曲輪を持つ。

一方、神社の東斜面、北斜面は急勾配。その下に石垣の枡形が発見されているが、そこまでには積雪のため行けなかった。

境内からは下の曲輪の平坦地は確認できる。北下、東下が大手と居館があった場所らしい。

南から車でも登れる道が鞍部に出る部分には、堀切があったようであるが、道を付けたため失われている。

その西側に羽を広げたように長さ100m、幅30mの曲輪が延び、周囲に帯曲輪を持つ。

さらにその西に堀切を介して一段低く、長さ30m、幅10mの曲輪が存在し、形がよく分かる。虎口、帯曲輪もよく確認できる。

しかし、この西側の部分の主要部、木が切られ、重機が入って曲輪内がグチャグチャにされてしまっている。何か造るのだろうか。 |

|

|

|

| ①本郭に建つ木村神社 |

②神社の参道沿いに曲輪が |

③社殿から南側に細長い曲輪が延びる。 |

|

|

|

| ④西側の鞍部の曲輪、堀切があった。 |

⑤西側の曲輪北に開く虎口 |

⑥西側の曲輪と帯曲輪 |

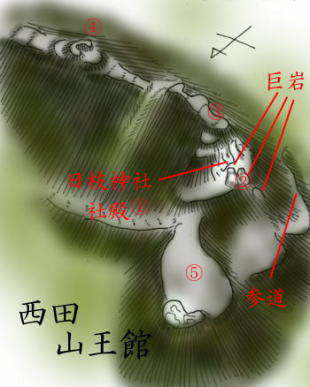

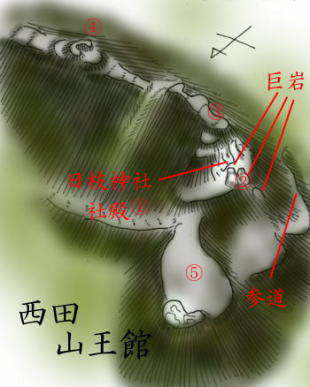

西田山王館(郡山市西田町三町目)

磐越自動車道郡山東ICの北1㎞、日枝神社が館跡という。

この神社のある山は標高280m、比高は40mほどである。北東から突き出した山の南西端部が神社である。

南の麓からの参道を登って行くと、境内であるが、3段ほどになっている。

腰曲輪のような15m四方の平地かの北に35m×20mの平場があり、北西端には物見のような岩がある。

ただし、この平場は後世、整地されているようにも感じる。

社殿は下の平場から10mほど急な石段を登った場所にある。

|

岩を背にして建っているが、人間のような感じの巨岩が、社殿内を覗くように前にある。これはかなり不気味である。

ここまでは全く、城館という感じではない。

社殿の裏側の山に何かあるのかと思い、8mほどの高さを登るが取り立てて何もない。ただの山である。

北東方向に幅5mほどの尾根が延びているので、堀切か何かあるのではないかと思い行ってみる。

50mほど行くと、小さな堀切と竪堀があった。(尾根を横断する道跡かもしれない。)

さらに50mほど(高さで4mほど登る)行くと直径15mほどのピークがあり、神社の廃墟がある。

その先に尾根が延びているが、堀切もなにもない。これだけの館である。

戦闘時の砦、避難所、物見、狼煙台としては十分に使える場所ではあるが、神社境内をそのような場合に使っただけではないだろうか。

参道入口の神社の由来解説にも館のことは何も書かれていない。

ここはもとは「岩神社山王大権現」と言ったそうである。例により坂上田村麻呂がここに立ち寄って・・という伝説が起源である。

彼の部下の若狭太郎がこの地に定着し、崇拝していた山王権現をここに祀ったものという。

この神社、かつての名前の通り巨岩が御神体であり崇拝対象である。今の日枝神社の名に変えたのは明治になってからと言う。 |

この付近は田村氏の領土であり、今泉主水(田母神氏日記)、三丁目主水(今泉氏と同一人物?田村氏塞主)、穴沢新助(田村小史)の名があり、これらのいずれかが館に係る人物なのであろう。

三春城からは西に4㎞、この付近の拠点城郭である木村館は南1㎞であるので、規模からして緊急時に神社を物見、狼煙台に転用したのではなかったと思われる。

|

|

|

| 館跡である日枝神社の参道 |

①崖面に建つ日枝神社の本殿 |

②社殿の前には人のような巨岩が・・ |

|

|

|

| ③神社社殿背後の山のピーク、ただの山。 |

④東に行くとピークがあり社の廃墟が。 |

⑤社殿北側には平場がある。 |

阿久津館(郡山市阿久津久保)

郡山駅の北東2.5㎞、県道57号線を三春方面に進み、阿武隈川にかかる阿久津橋を渡った北側の台地が館跡である。

安養寺という寺があり、その北側が館、館側の集落。字名は館そのものであり、この集落を含めた北側一帯の丘全体が館跡である。

この丘、比高は25mほど。丘の周囲が段々状になっており、見た目にも館じゃないかということが分かる。

丘の周囲の帯曲輪は畑と宅地に利用されている。大きさは250m四方程度である。

丘の北側が畑であり、本郭が畑となっているのでそこに向かう。

堀跡がそのまま、道路になっている。本郭にあたる場所は畑のままであり、北に土塁と虎口が残る。100m×70mほどの広さである。

北側の曲輪は耕地整理が行われ、形を変えている。120m×100mの大きさであり、さらに一段低く、その畑の周囲に曲輪が残り、畑や民家になっている。

館主としては田村氏一族、田村月斎六男、右京顕義であったとか、阿久津左京とかの名が見える。

|

|

|

|

|

| ①阿武隈川の堤防から見た館跡の帯曲輪 |

②北側の帯曲輪と切岸 |

③本郭北側の曲輪内は畑である。 |

|

|

|

| ④本郭内部は畑になっている。 |

⑤本郭北側の土塁と虎口 |

⑥本郭北側の堀切はごらんの通り・・ |

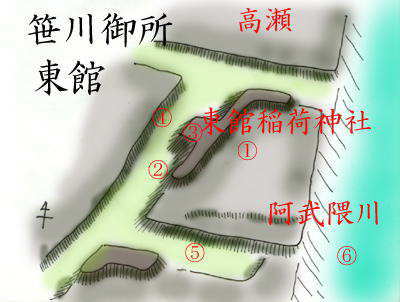

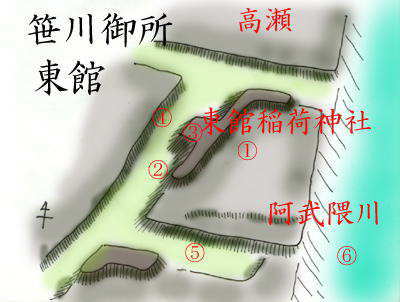

笹川御所 (郡山市安積町)

須賀川から奥州街道、県道355線を郡山方面に4㎞北上し、郡山市の安積地区に入る。

安積永盛駅南側の東北本線と阿武隈川一帯に挟まれた篠川地区一帯が笹川御所(篠川城)跡である。

しかし、遺構はほとんど分からない。

ここは、鎌倉公方足利満兼が奥州の武家を統制するために派遣した笹川公方、足利満直の館跡である。

足利満兼は、応永6年(1399)弟、足利満直を笹川御所、足利満貞を稲村御所に置き、奥州の武家の統制を狙うが、結局は統制力もなく、地元の武家の力に圧倒され、約40年後、永亨の乱(永亨10年)(1438)で滅亡してしまう。

笹川御所のあった場所には、今でも東館、御所前、熊野前、経壇、経蔵、高石坊等の地名が残っている。

東側阿武隈川に面して本郭である東館があり、その周囲に7つほどの曲輪を置き、堀があったらしい。

本郭に相当する曲輪が東館であり、西館が副主郭であったようであり、正副2つの主郭を持つ構造であったという。

阿武隈川を水堀にその崖を要害にし、物資の大量輸送が可能な河川交通も管理することを考えていたのかもしれない。

梯郭式の城であったようであり、かなり広大な城であったようである。

|

北東端の高石坊の曲輪には寺があったといい、当時の供養塔が存在し、郡山市の指定文化財になっている。

鎌倉時代から南北朝時代に造られ、23基がある。

延文元年(1356)の銘がある阿弥陀供養塔があり、これは文和元年(1352)の佐々河(篠川、笹川)城の合戦の供養塔と言われている。

この存在が、この地が中世、重要な役割を担っていた地域であることを物語っている。

篠川公方滅亡後、戦国時代は二階堂氏の家臣須田頼隆が居館を構えていたという。

須田氏時代に城が拡張あるいは縮小され、改変を受けたのかは分からない。

二階堂氏滅亡で廃城となり、江戸時代に奥州街道の笹川宿となり、城の遺構のほとんどは失われたという。

|

|

|

|

①本郭内部から見た西側の東館稲荷神社が建つ土塁 |

②堀跡から見た本郭の土塁上に建つ東館稲荷神社 |

|

っと思っていた。

しかし、その後、笹川御所の遺構は部分的にかなり残っていることを知った。

それは、阿武隈川沿いの東館稲荷神社付近とのことだった。そのため、この付近に来た時に再訪してみた。

この東館稲荷神社、しかし車では来れないのである。

県道335号沿いには神社の碑があるけど、人が歩けるだけの道。

車はかなり大回りしないと行けない。そこで広い場所を探して車を置き、歩いて神社に向う。

この神社、驚いた。

東館(本郭)の土塁の一部。本郭西側の土塁が西側に突き出した部分に社殿があるのである。この部分は横矢か?12m四方ほどの大きさである。

高さは5mほど、長さは50mほどある。

その西側、北側、南側には堀跡が明確に残っている。堀幅は西側では20m近くあったようだ。

東館はほぼ完全な形を保ているようであり、形状は台形である。

東西が北辺で50m、南辺で95m、南北は60mほどである。

ただし、東館以外はかなり断片的である。西館には土塁が残存していた。

東北本線沿いが堀状になっているのでここが「館堀」という場所であろう。

城全体としては阿武隈川から東北本線の線路までの東西300m、南北は2000mというが、いったいどこまでが城域と言えるのか? |

|

|

|

| ③神社から見た神社の鳥居。高さ5mくらい。 |

④神社土塁西側の堀跡。 |

⑤東館(右)南の堀跡。

南側にも土塁が堀を介して南側にも土塁が残っていた。 |

|

|

|

⑥東館から見た東の阿武隈川。

この付近に船付場があった?上を新幹線が通る。 |

西館南の土塁 |

高石坊曲輪に建つ室町時代の供養塔 |

山王館(郡山市富久山町)と郡山合戦

天正16年(1588)の郡山合戦で伊達軍が本陣を置いた館である。

館跡と言われている場所が、郡山市の中心部北、郡山駅の北1㎞の富久山町にある日吉神社という。

この神社、境内は東西50m、南北100mほどあり、神社北西側に土塁のあとらしい土壇が残る。

しかし、それ以外は館跡を推定させるものはない。

神社の建つ地は台地の縁にあり、周囲より少し高い。特に台地の縁であるため阿武隈川の低地に面する東側からは10mほど高い。

境内からは郡山駅方面のビル群がよく見える。

ほとんど建物がない当時なら、この場所からの眺望はバッチリ。本陣を置くのには最適な場所であったと思われる。

しかし、現在、神社の周囲は完全な市街地で家ばかり、今となっては、合戦が行われた当時の雰囲気は全く感じられない。

この郡山合戦は、天正13年(1585)の「人取橋の合戦」の第二、第三ラウンド。それがこの館に係わる戦いである。

この戦いは、人取橋から10㎞南方の今の郡山市のほぼ中心部で行われた。

原因は、郡山の城主、郡山太郎右衛門尉頼祐(朝祐)が伊達方に付いたため、反伊達連合軍が攻撃したことによる。

6月11日佐竹氏、芦名氏を中心とする反伊達連合軍が郡山頼祐が守る郡山城攻めに集結。

この時の軍勢は「奥羽永慶軍記」では20000余、「政宗記」では8000余とあるが、実数は4000程度と推定される。

これに対して伊達政宗は、翌12日、宮森城から出陣、兵力は対最上、対大崎、対相馬に兵力を割いているので動員できたのは、600ほどであったという。 |

|

|

双方、意外に少ない感じであるが、この数字はほぼ実数に近いものではないかと言われている。 |

境内から見た連合軍が布陣した郡山駅方面。

当時は眺望が良かったのだろう。 |

社殿の裏には土塁跡らしいものがある。 |

13日、伊達軍は、郡山城に大町宮内少輔、中村主馬助宗経、塩森六左衛門尉、小島右衛門尉らを増援、14日、伊達政宗は本宮城に本陣を置く、留守政景らの軍勢が到着しようやく1000ほどの兵力となり、主力をこの山王館に布陣させ、逢瀬川の南方の連合軍と対峙。

18日、芦名家臣の尾熊因幡守の部隊が山王山の麓の用水堀を埋めて、攻撃路普請を始めたため、それを阻止しようとする伊達で小競り合いが起きる。

23日、連合軍が砦を郡山城との間に築いて総攻撃。

この戦いで双方に50人づつ戦死者が出たという。

以後、双方が砦の構築を行い、伊達軍も山王館の南に堀、土塁を築き、窪田砦とした。 |

|

|

| この窪田砦であるが、この地の字名は「久保田」。この山王館とは別のものではなく、周囲に曲輪を拡張した姿を指したものと思われる。 |

東側の神社入り口。8mほど登る。 |

境内にある合戦で戦死した伊達家臣、伊東肥前の碑。 |

|

7月4日、砦間での小競り合いから、全面衝突に発展し、勢力が劣る伊達軍が苦戦、伊達成実と片倉景綱救援のため、伊達政宗自ら救援に出たと言う。

この日の戦いでは、連合軍側に50、伊達軍側に80の戦死者が出た。

この戦いで、二階堂家臣の矢田野藤三郎義正が伊達家臣の伊東肥前守重信を討ち取ったという。伊東肥前の碑が境内にある。

以前は南側に建っていたそうであるが、洪水などで被害を受け、ここに移転したという。

江戸時代、伊達藩の参勤交代では、藩主が必ずここに立ち寄りお参りをしたという。

家を守った家臣の墓に参拝する律儀さは感心する。

その後も小競り合い程度の戦いは起きたが膠着状態となり、岩城、石川氏の仲介で7月18日和議が成立し、双方が撤退して戦いが終わった。

神社内にはこの合戦で戦死した伊東肥前守重信の墓がある。

この戦い、かなり中途半端である。人取橋の合戦同様、佐竹氏以下の連合軍には伊達政宗を討ち取るだけの軍事力があったのにそれをやっていない。

やはり、婚姻で結ばれたこの地方の戦国大名間の暗黙の紳士協定、「滅ぼすまではやらない」という意識があったようである。

(佐竹義重の室、義宣の母は伊達晴宗の娘であり、実家を滅ぼさない工作をしていたとも言う。) |

彼らは、伊達政宗にはそんな古い考えは通じないということをこの時点でも認識していないのである。

その結果が畠山氏、葦名氏、二階堂氏が滅ぼされ、奥州南部のほとんどを制圧されてしまうことにつながるのである。

航空写真は昭和50年国土地理院撮影のものを使用した。

大平城(郡山市大平町)

郡山市の東、阿武隈川東岸の標高290m、比高70mの山にある。

この山は郡山駅の東南東3km、郡山美術館の南600mにあり、大滝根川の東の対岸は新興住宅団地である緑丘団地である。

城のある山には熊野神社があり、この神社を目指せば城址までは容易に行ける。

ただし、その登り口が少し迷う。

大滝根川を渡ってすぐに大平町第一集会場があり、その反対側の道を入っていけば、神社の鳥居がある。

後は参道を登ればよい。といってもこの参道、どうも竪堀の跡らしく、直攀するのはきつい。

しかし、蛇行して登る道がちゃんと付いている。

この参道沿いに3段ほどの曲輪がある。全て全面に土塁がある。

神社社殿のある場所が本郭の南端である。

この城はこの社殿の北側に段々に展開する本郭部分と東側の尾根にある部分(二郭)との2つの部分からなり、本郭の北側から東側にかけて、及び二郭の北側から東側にかけてぐるっと横堀が回るのが特徴である。

特に本郭の東側、北側は堀が二重になっている。

社殿のある地は40m四方であるが、満足に歩けるのはここまで、後はひたすら藪である。

ただし、藪が酷いのは南斜面のみであり、一番の見所である本郭の北側は広葉樹の林であり、藪は比較的少ない。 |

|

|

冬場から春先までなら見学は可能である。

神社社殿の裏が4段ほどの段々となっており、その東側には土塁がある。

さらにその東下には神社社殿から続く横堀が延びる。本郭の内部の段々の切岸には一部、石が見られるが、本来は石垣で補強されていたのかもしれない。

最高位置は直径15mほどの平坦地である。

神社社殿からここまでは約120mほどである。最高箇所の東側に枡形の虎口があり、下の堀に土橋がかかっている。

土橋がかかっている堀は西に下り、さらに南に折れて、本郭の西側まで覆う。

この土橋を出るとさらにその下に横堀がある。こちらの堀は、屈折しながら二郭の東側まで覆う。

この部分が非常に技巧的な見所である。

城域は350m四方ほど。非常に技巧的かつ規模が大きい城であり、当然ながら田村氏の城の郡山方面の拠点城郭であり、境目の城と言ってよいであろう。

このため、少なくとも2回は落城を経験している。

天正8年(1580)3月、下小山田合戦で田村氏に大勝利した二階堂盛義は、その余勢をかって田村郡に侵攻してこの大平城を攻落している。

さらに、戦国末期、天正17年(1589)、この城は佐竹の攻撃を受けて落城する。

この時、同時期に行われたのが、摺上原の合戦であり、伊達政宗は芦名氏と佐竹氏の挟撃を避けるため、佐竹の攻撃の矛先をこの城に向けさるように仕向け、全軍を芦名氏に向けることで芦名氏を破った。 |

伊達政宗一流の戦略の犠牲になった城である。

結局、佐竹氏にとっては、この城の攻略は、全く無意味な勝利であった訳である。

この2度目の落城については、正保2年(1645)に生まれ、宝永4年(1707)に62歳でその生涯を閉じた戸部一貫斎が「十余年かかって奥羽各地を巡歴して古書を渉猟し、古人の話しをきいて書かれた」という数少ない奥羽の戦国史として、古来、多くの史家に引用されている名著、奥羽永慶軍記、第15巻に「奥州太平落城の事」として登場する。

(三春町歴史民俗資料館「三春城と仙道の城」参考)

|

|

|

|

| 南下にある熊野神社の鳥居。城への登り口である。 |

①社殿から鳥居まで下る竪堀。 |

②本郭の南端にある社殿。この裏が段々になった本郭が展開する。 |

③本郭内部は段々になっている。切岸には石があるが、石垣があったのか? |

|

|

|

|

| ④本郭の東側には横堀に面し土塁がある。 |

⑤本郭東の横堀。 |

⑥本郭の北にも横堀がある。 |

⑦ 本郭北東にある枡形虎口。 |

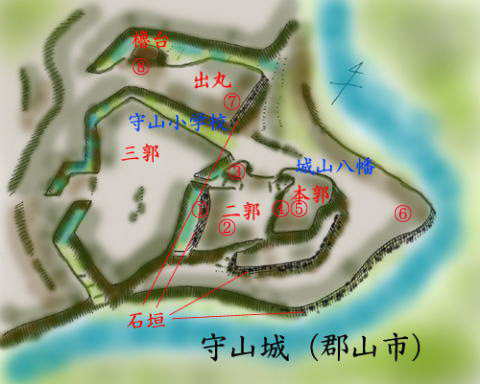

守山城(郡山市田村町守山)

須賀川市街の北東6㎞、阿武隈川東岸、国道49号線が通る郡山市田村町守山地区にある。

水郡線磐城守山駅の東側、守山小学校を含む一帯が城址である。

現在、国道49号線バイパスが城域の西側を分断した状態となっている。この国道沿いに三郭外郭の堀の残痕を確認することができる。

城址付近は一辺が300mほどの三角形をした低い丘陵地帯である。

|

三角形の頂点にあたる東側が最も高く、ここに本郭を置き、西側にむかって扇状に台地が低くなって広がり、ここに二郭、三郭を置く。

そのさらに西側の旧道に沿った旧市街の中町地区が城下町であったという。

東端にある本郭の東側は大谷田川の流れる低地である。

この低地までの高度差は10m位である。この低地は当時は湿地であり、天然の水堀であったのであろう。

守山小学校も城域であるが、さすが入りにくい。

本郭に当たる城山八幡神社は小学校の東側に当たるが、ここに行くには小学校南側の小道を入る。

しかし、この道が分かりにくい上、国道49号線の交通量が多く入るタイミングを逸してしまう。

この道を進むと小学校南側に長さ50mにわたり石垣を伴う堀が出現する。

この石垣は、伊達氏退去後に入った蒲生氏郷の家臣、田丸中務少輔具直が築いたものという。

石垣は加賀国より引き連れてきた穴太衆が造ったといい、長さ約55m、高さ約6mの規模を持つ。

また堀跡の深さは約2.5m~3m、底面幅は約14mという。

この野面積みという技法は、東北地方では極めて珍しいものである。よく見ると蒲生氏が整備した九戸城の堀の石垣に良く似ている。同じ技術者が係ったものだろうか?

この堀は北側の小学校の校庭部分まで続いていたというが、校庭となって北側は埋められている。

この堀を過ぎると一段高くなる。ここが二郭であるが、宅地と畑である。さらに3mほど高い東側が本郭である。

本郭と二郭の間には堀はなかったようである。

本郭は東西30m、南北60mほどの広さであるが、土塁はなかったようである。 |

|

|

|

|

| ①二郭(左)と三郭間の堀。壁面は石垣である。この城、最大の見所。 |

②石垣の堀の上の二郭内は畑である。この北側は民家である。 |

堀(右側)のある場所から見た二郭と本郭(林になっている所) |

③左の写真撮影位置の北側。切岸の上が二郭。下の堀は小学校の校庭となり湮滅している。 |

|

|

|

|

| ④本郭の二郭側の切岸。高さ3m程度。二郭側に堀はなかったように思える。 |

⑤本郭に建つ城山八幡神社。 |

⑥東側大谷田川にかかる橋から見た城址。右の森が本郭。 |

⑦守山小学校の北下の道(堀跡)から見た北側の出丸。切岸は石垣らしいが、草で確認できず。 |

|

築城は、鎌倉時代、藤姓田村庄司氏という。

しかし、田村庄司氏は応永3年(1396)、関東公方により没落、守山城も落城した。このころの城は本郭と二郭程度が城域であるのな小規模なものであったらしい。

その後、平姓三春田村氏(戦国大名として知られる田村氏)の居城となり、永正元年(1504)(または同13年(1516)ともいう。)に3代義顕が三春城へ居城を移すまでの間、本拠となった。

田村氏が本拠を移したのは、この城では攻められた場合、とても持たないと判断し、山間の三春に引っ込んだものと推定される。

その後も三春田村氏の南西端の境目の城として存続する。ただし、戦闘用の城としてではなく、地域支配の政庁的な城であったのであろう。

その証拠として、石川氏等に攻められた時は篭城戦はせず、城外に出撃したという。

この頃の守山城が果たしてどんな城であったかは、その後の改変が大きく分かっていない。

三春田村氏が伊達氏の乗っ取られると伊達氏の城となり、天正16年(1588)白石若狭守宗実、片倉小十郎景綱らが守山城の城代となる。

しかし天正18年の豊臣秀吉による奥州仕置で、伊達氏はこの地を追われ、蒲生氏郷の支配となる。

この時、一部の石垣が築かれたという。慶長3年(1598)氏郷の子秀行が移封となり、上杉領となり、本庄越前守が城代となる。

さらに同6年、上杉氏が米沢に去ると蒲生秀行の領土となり、田丸中務が城代となる。

この時に本格的な石垣が築かれたという。それ以前は土の城であったという。

同12年には蒲生源左衛門郷成が城代となるが、元和元年(1615)一国一城令によって廃城となった。

|

| ⑧北西端にある櫓台跡といわれている土壇 |

|